La standardisation du temps à l'échelle mondiale représente un défi majeur dans notre société interconnectée. Le système des fuseaux horaires, avec l'UTC comme référence, facilite la coordination des activités à travers le globe et simplifie les échanges internationaux.

Les fondamentaux du système UTC et son rôle dans la synchronisation mondiale

Le Temps Universel Coordonné (UTC) constitue la base de référence temporelle utilisée mondialement. Cette norme permet d'harmoniser les activités humaines à travers les différentes zones géographiques du globe.

L'origine du temps universel coordonné (UTC)

Le système UTC trouve ses racines dans l'expansion des chemins de fer au XIXe siècle. Avant 1960, le GMT (Greenwich Mean Time) servait de référence mondiale. L'UTC a pris le relais pour offrir une mesure du temps plus précise, basée sur le Temps Atomique International et synchronisée avec la rotation terrestre grâce aux secondes intercalaires.

Le fonctionnement des décalages horaires par rapport à l'UTC

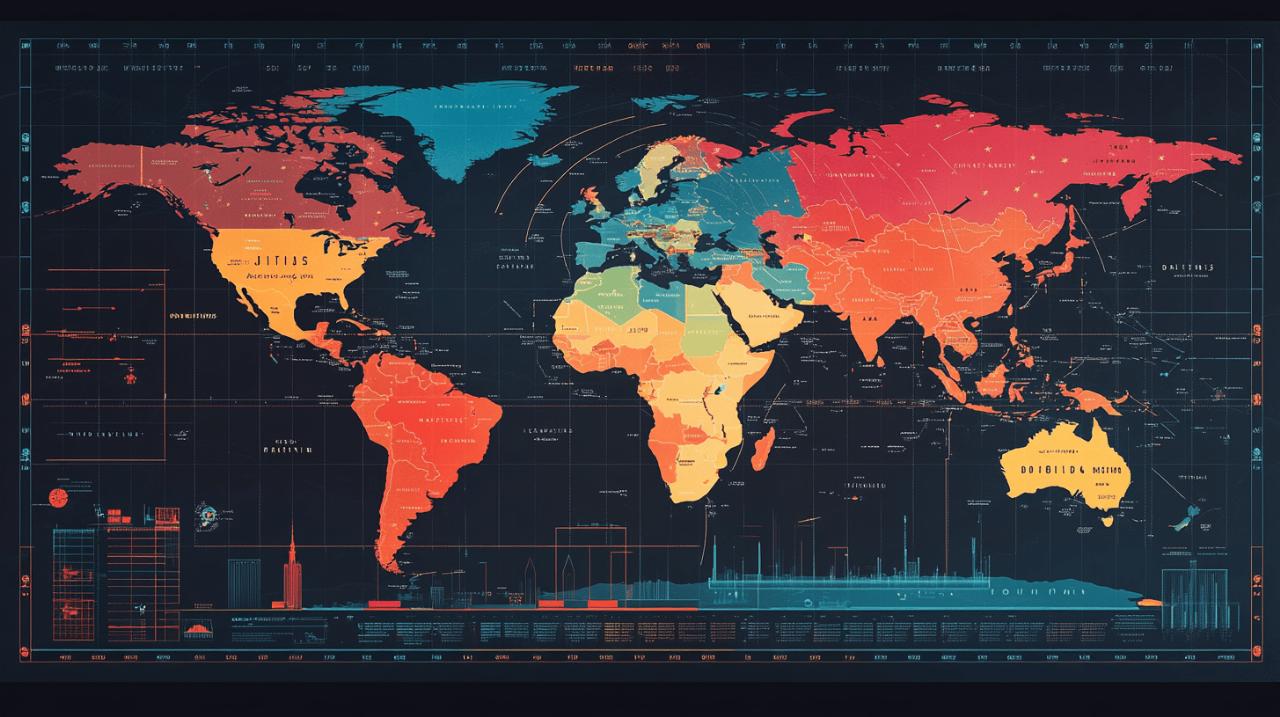

La Terre se divise en 24 segments de 15 degrés de longitude, formant les fuseaux horaires. Chaque zone adapte son heure locale selon son écart avec l'UTC. Cette organisation respecte généralement les frontières politiques, avec des particularités comme la Chine qui maintient un fuseau unique (UTC+8) malgré son étendue, ou l'Inde qui utilise un décalage de +5:30.

La complexité des fuseaux horaires à travers les continents

La gestion du temps à l'échelle mondiale repose sur un système de 24 fuseaux horaires définis à partir du méridien de Greenwich. Cette organisation, établie lors de la conférence internationale de Washington en 1884, structure la coordination temporelle internationale. Le temps universel coordonné (UTC) sert aujourd'hui de référence mondiale, succédant au GMT pour offrir une précision accrue dans notre monde connecté.

Les particularités des zones horaires par région géographique

La répartition des fuseaux horaires révèle des adaptations fascinantes selon les territoires. La Chine maintient un fuseau unique (UTC+8) sur l'ensemble de son territoire malgré son étendue géographique. L'Inde a opté pour un décalage spécifique de UTC+5:30, tandis que le Népal se distingue avec UTC+5:45. La France applique UTC+1 en hiver et bascule vers UTC+2 pendant la période estivale. La Nouvelle-Zélande marque les premiers instants de chaque journée avec UTC+13, illustrant la diversité des choix temporels nationaux.

Les défis des pays traversés par plusieurs fuseaux horaires

Les nations étendues font face à des situations particulières dans la gestion de leurs fuseaux horaires. La Russie s'étend sur 11 zones temporelles distinctes, nécessitant une coordination sophistiquée. L'Australie, le Brésil, le Canada et les États-Unis ont adopté plusieurs fuseaux pour respecter le rythme solaire naturel. Cette multiplicité impacte l'organisation des entreprises, la planification des transports et les communications. Les outils numériques modernes, les calendriers en ligne et les applications spécialisées facilitent la gestion de ces décalages temporels et permettent une synchronisation efficace des activités internationales.

L'adaptation des applications numériques aux différents fuseaux horaires

La gestion des fuseaux horaires représente un défi majeur dans le développement d'applications numériques internationales. Cette dimension temporelle s'avère fondamentale pour garantir une expérience utilisateur fluide à l'échelle mondiale. L'utilisation du Temps Universel Coordonné (UTC) comme référence standard facilite la synchronisation des données entre les différentes régions du globe.

Les bonnes pratiques pour la gestion du temps dans les applications

La standardisation du temps dans les applications numériques nécessite l'adoption de protocoles rigoureux. Le stockage des horodatages en UTC constitue une base solide pour éviter les erreurs de conversion. Les développeurs doivent intégrer les spécificités locales comme l'heure d'été et les décalages fractionnés. Par exemple, l'Inde utilise un décalage de UTC+5:30, tandis que le Népal applique UTC+5:45. L'affichage des horaires doit s'adapter automatiquement au fuseau local de l'utilisateur tout en maintenant une cohérence dans les échanges de données.

Les solutions techniques pour la synchronisation internationale

La mise en place d'une architecture technique robuste s'appuie sur des normes ISO et des formats standardisés. Les applications modernes utilisent des bibliothèques spécialisées pour gérer les conversions temporelles et les particularités régionales. La synchronisation des données tient compte des 24 segments de 15 degrés de longitude qui divisent notre planète. Les outils de planification intègrent désormais ces paramètres pour faciliter la coordination des équipes internationales. Cette approche technique garantit une gestion précise du temps, essentielle pour les communications, les transactions financières et les systèmes de réservation à l'échelle mondiale.

Les impacts pratiques des fuseaux horaires sur les voyages internationaux

Les fuseaux horaires, instaurés en 1884 lors d'une conférence internationale à Washington, ont créé une division de la Terre en 24 segments de 15 degrés chacun. Cette organisation affecte directement l'organisation des voyages au niveau mondial. La gestion des différents fuseaux horaires représente un défi majeur pour les voyageurs internationaux.

La planification des vols et le calcul des durées de trajet

La coordination des horaires de vols nécessite une attention particulière aux changements de fuseaux horaires. Un vol Paris-Tokyo traverse plusieurs zones temporelles, modifiant l'heure d'arrivée apparente. Les compagnies aériennes utilisent le système UTC pour standardiser leurs opérations. Les passagers doivent prendre en compte ces variations lors de la réservation de leurs correspondances ou de leurs activités à l'arrivée. L'utilisation d'outils numériques facilite la conversion des heures entre les différentes zones.

Les astuces pour gérer le décalage horaire pendant les voyages

L'adaptation au décalage horaire demande une préparation spécifique. Les voyageurs peuvent ajuster progressivement leur rythme de sommeil avant le départ. Durant le vol, la synchronisation avec l'heure de destination aide à minimiser les effets du changement horaire. Une exposition à la lumière naturelle à l'arrivée favorise l'adaptation du corps au nouveau fuseau horaire. Les repas et les activités physiques légères participent également à la réorganisation du rythme biologique.

Les changements d'heure et leurs répercussions sur la coordination mondiale

La gestion du temps à l'échelle mondiale représente un défi permanent dans notre société interconnectée. L'établissement des changements horaires saisonniers a créé une dynamique complexe qui influence les échanges internationaux et la vie quotidienne des populations.

L'histoire et les raisons des changements d'heure saisonniers

La mise en place des changements d'heure saisonniers remonte à 1975, lorsque près de 60 pays ont adopté ce système pour optimiser l'utilisation de la lumière naturelle. Cette mesure visait principalement à réduire la consommation d'énergie en alignant les activités humaines sur les périodes d'ensoleillement. Le système s'organise autour de deux modifications annuelles : une transition vers l'heure d'été le dernier week-end de mars et un retour à l'heure d'hiver fin octobre. Cette pratique s'inscrit dans un cadre plus large de gestion des fuseaux horaires, établi lors de la conférence internationale de Washington en 1884, qui a divisé la Terre en 24 segments de 15 degrés.

Les débats actuels sur la pertinence des changements horaires

La question des changements horaires soulève des discussions animées dans de nombreux pays. Les arguments en faveur soulignent les bénéfices économiques, notamment dans le secteur du tourisme et des loisirs. Les opposants mettent en avant les perturbations du rythme biologique et les difficultés d'adaptation, particulièrement dans le secteur agricole. La diversité des approches selon les pays illustre cette complexité : certaines nations comme la Chine maintiennent un fuseau horaire unique malgré leur étendue, tandis que d'autres, tels que la Russie, en adoptent plusieurs. Ces choix reflètent des considérations politiques, économiques et sociales propres à chaque région.